Perdebatan tentang manṭiq (logika formal) dalam khazanah pemikiran Islam bukanlah sekadar silang pendapat metodologis, melainkan cerminan dari orientasi epistemologis yang mendalam. Dua tokoh besar yang menempati posisi kutub dalam perdebatan ini adalah Imam al-Ghazālī, Hujjatul Islam, dan Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam. Keduanya bukan hanya ulama besar, tetapi juga pembentuk paradigma yang memengaruhi lanskap keilmuan Islam selama berabad-abad.

Imam al-Ghazālī, dalam mukadimah Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl, menyatakan:

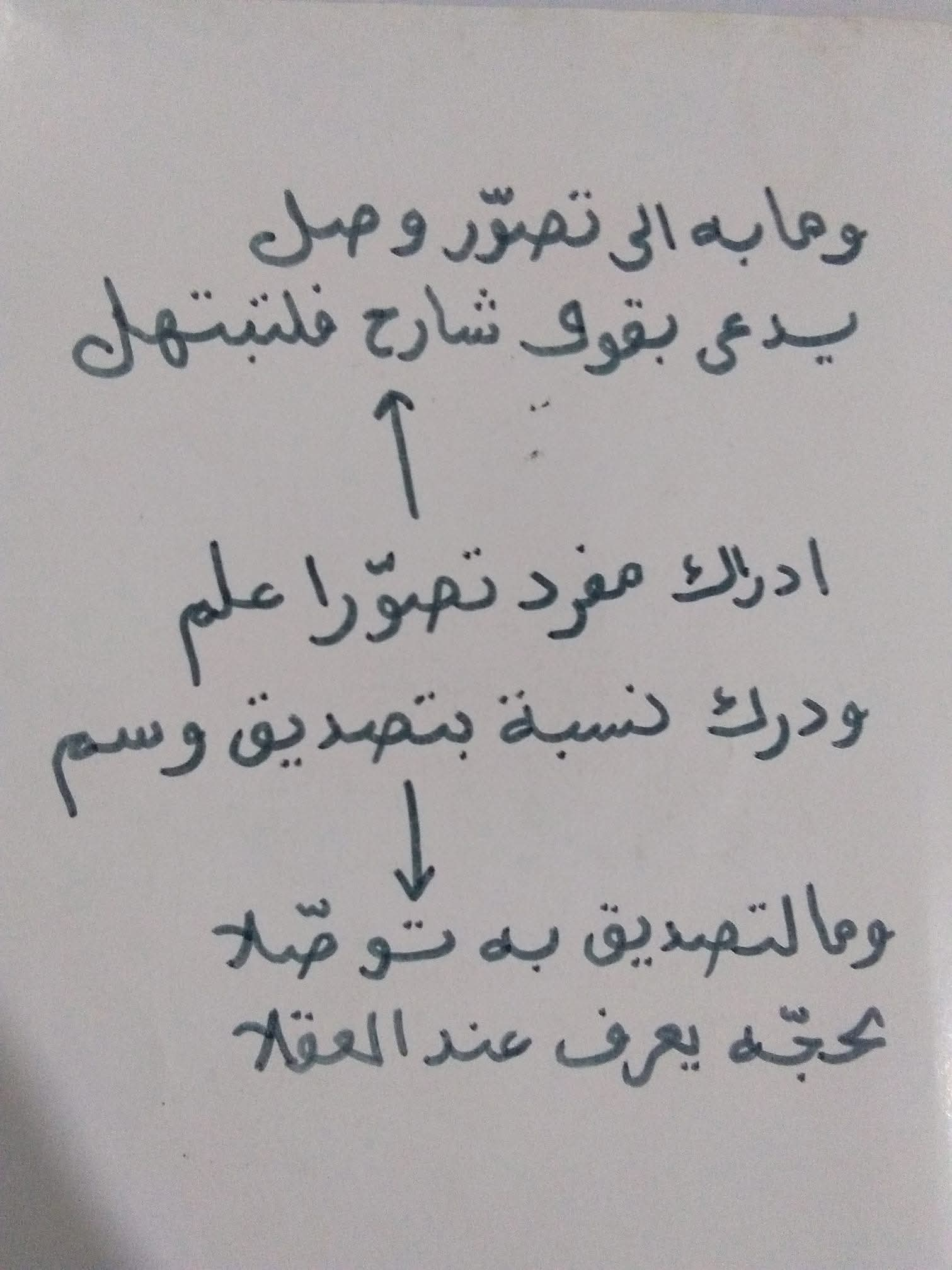

فمن لا يحيط بهذا المنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً

“Barang siapa tidak menguasai ilmu manṭiq ini, maka tidak dapat dipercaya ilmunya sama sekali.”

Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan penegasan bahwa manṭiq adalah syarat metodologis untuk menjaga validitas ilmu. Al-Ghazālī menempatkan logika sebagai mukadimah bagi seluruh disiplin teoritis, termasuk ushul fiqh dan kalam. Ia menyaring unsur-unsur logika Aristotelian dan menyusunnya ulang agar sesuai dengan maqāṣid syar‘iyyah. Dalam pandangannya, manṭiq adalah pelayan bagi akal yang tunduk kepada wahyu, bukan penguasa atasnya. Ia melihat logika sebagai alat verifikasi yang melindungi struktur berpikir dari kesalahan inferensial.

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah dalam Ar-Radd ‘ala al-Manṭiqiyyīn menyampaikan kritik tajam:

المنطق لا يحتاج إليه الذكي، ولا ينتفع به البليد، وهو في نفسه لا يفيد معرفة ولا يوصل إلى حق

“Manṭiq tidak dibutuhkan oleh orang yang cerdas, dan tidak bermanfaat bagi orang yang bodoh. Ia sendiri tidak memberikan pengetahuan, dan tidak menyampaikan kepada kebenaran.”

Bagi Ibnu Taimiyah, manṭiq Yunani adalah konstruksi asing yang tidak berakar pada fitrah atau wahyu. Ia menilai bahwa logika formal sering kali menjadi alat untuk membenarkan kesesatan filosofis, bukan untuk menemukan kebenaran. Ia lebih mengandalkan akal yang lurus, pengalaman inderawi, dan petunjuk wahyu sebagai sumber pengetahuan yang sahih dan operasional. Dalam kerangka ini, manṭiq dianggap tidak hanya tidak perlu, tetapi juga berpotensi menyesatkan.