Kitab Ummul Barahin karya Imam al-Sanusi telah lama menjadi fondasi akidah Asy’ariyah yang membentuk pola pikir umat Islam, bahkan sejak era penjelajahan samudra Columbus. Dalam salah satu premis logisnya, kitab ini menegaskan kemustahilan berkumpulnya dua hal yang berlawanan, yaitu “diam” dan “gerak” pada satu objek di waktu yang sama. Pandangan ini berakar pada atomisme (جوهر فرد), sebuah logika ruang-waktu diskret yang menganggap realitas tersusun dari kepingan-kepingan beku. Akibatnya, gerak dianggap sebagai deretan posisi statis yang terputus-putus. Pola pikir ini, meski dimaksudkan untuk menjaga kemutlakan kuasa Tuhan dalam setiap momen penciptaan, secara tidak sengaja memerangkap nalar umat dalam absolutisme gerak yang kaku, menjadikannya resisten terhadap perkembangan sains modern yang justru berdiri di atas kontinuitas dan relativitas.

Jauh sebelum revolusi sains di Eropa, tokoh-tokoh besar peradaban Islam seperti Ibnu al-Haitsam dan Al-Biruni sebenarnya telah meletakkan cikal bakal pembongkaran kesesatan absolutisme ini. Ibnu al-Haitsam, melalui eksperimen optiknya, mulai melihat gerak sebagai fenomena yang harus diukur secara presisi, bukan sekadar kategori metafisika. Sementara itu, Al-Biruni secara visioner mendiskusikan kemungkinan rotasi bumi dan menyatakan bahwa gerak selalu bersifat relatif terhadap pengamat. Kontribusi mereka menunjukkan bahwa nalar Islam yang jernih mampu melampaui sekat-sekat atomisme Kalam, menyadari bahwa diam dan gerak bukanlah dua hakikat yang saling menafikan, melainkan relasi-relasi yang bergantung pada titik pandang.

Transformasi paradigma ini berlanjut ketika Nicolaus Copernicus memicu revolusi besar dengan mengganti kerangka acuan (basis) alam semesta dari bumi ke matahari (heliosentrisme). Menariknya, model matematika Copernicus banyak meminjam teknik dari astronom Muslim, Ibnu Asy-Syathir, khususnya konsep Tusi Couple. Pergeseran kerangka acuan ini kemudian diperhalus oleh Tycho Brahe melalui observasi data yang masif, dan puncaknya oleh Johannes Kepler yang membuktikan bahwa orbit planet bersifat elips. Perubahan ini meruntuhkan absolutisme posisi; sesuatu yang tampak “diam” di bumi ternyata “bergerak” dahsyat dalam orbit matahari, membuktikan bahwa status gerak tidak pernah bisa dipaku secara absolut pada satu benda tanpa melibatkan kerangka acuan yang lebih luas.

Kesesatan klaim “kemustahilan diam sekaligus gerak” semakin dibongkar secara empiris oleh Galileo Galilei. Melalui analisis gerak parabola, Galileo menggunakan dua kerangka acuan sekaligus (sumbu horizontal dan vertikal) untuk membuktikan bahwa sebuah proyektil memiliki dua status gerak yang berbeda secara bersamaan. Yang paling telak adalah pada titik tertinggi lintasan: secara vertikal proyektil tersebut “diam”, namun secara horizontal ia tetap “gerak”. Di sini, fisika SMA menunjukkan dengan sangat sederhana bahwa diam dan gerak bisa berkumpul pada satu titik waktu dan satu benda yang sama. Menolaknya bukan hanya menolak fisika, tapi menolak fakta alamiah yang bisa kita hitung di atas kertas.

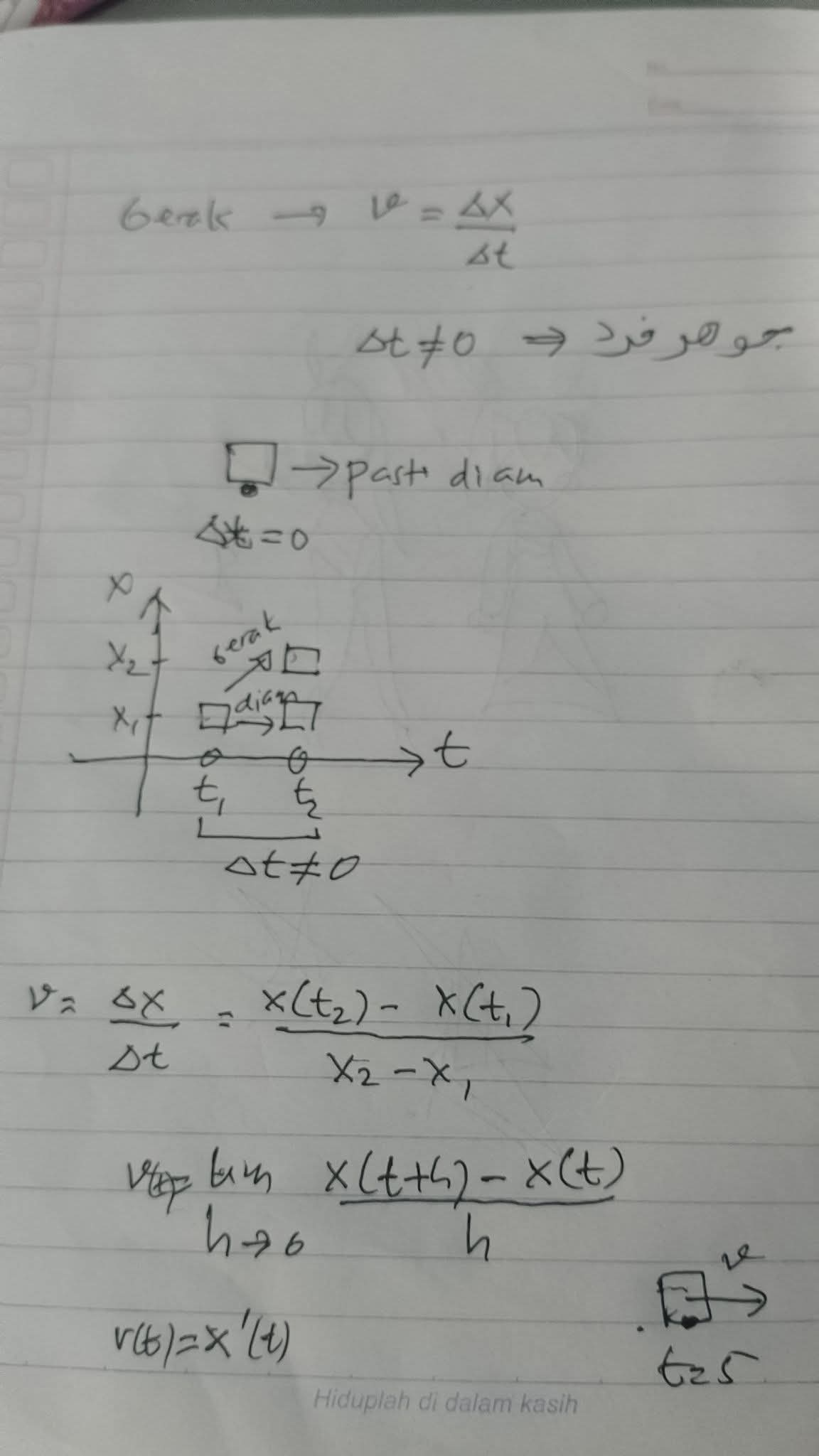

Puncak dari pembongkaran ini terjadi ketika Isaac Newton menemukan kalkulus, yang mengungkap bahwa absolutisme gerak bahkan salah meskipun kita hanya menggunakan satu kerangka acuan tunggal. Melalui konsep kecepatan sesaat (v = dx/dt), Newton membuktikan bahwa pada satu titik waktu yang presisi (t), sebuah benda memiliki nilai gerak (momentum) yang nyata meskipun secara posisi ia berada di satu koordinat. Dengan kata lain, benda yang “diam” secara posisi pada satu instan waktu, tetap memiliki “status gerak” secara fisis sebagai limit dari kontinuitas perjalanannya. Penemuan kalkulus ini secara matematis mengakhiri relevansi atomisme Ummul Barahin; alam semesta tidak tersusun dari kepingan-kepingan diam yang diciptakan ulang, melainkan sebuah kontinum yang sinambung dan dinamis di bawah hukum inersia.